Die Kirche in der Nazizeit –

Wie Pfarrer Eitel-Friedrich von Rabenau in Apostel-Paulus wirkte

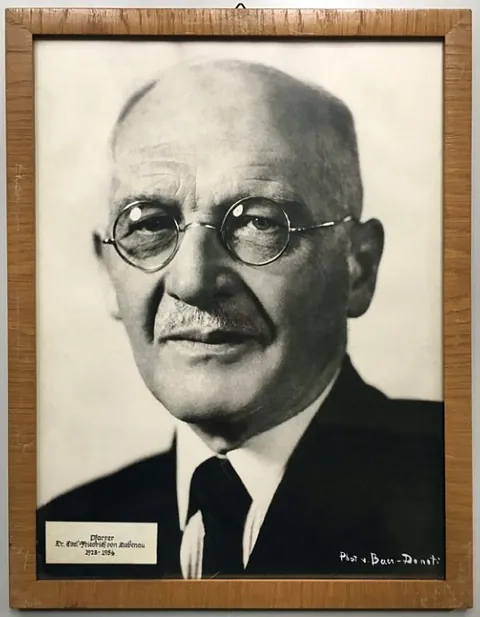

Eitel-Friedrich von Rabenau (1884–1959) war ein Adliger, der in Tübingen, Halle-Wittenberg und Berlin Theologie studierte und zu Geschichte und Wirken der Templer promovierte. Bevor er nach Schöneberg kam, war er als Pfarrer in Jaffa (Israel) und als Krankenhausseelsorger in Bethel tätig gewesen. Er verbrachte während des ersten Weltkriegs drei Jahre als Gefangener in einem ägyptischen Internierungslager. Als Pfarrer der Apostel-Paulus- Kirchengemeinde (1923 bis 1954) lagen ihm der Gemeindeaufbau, die Arbeit mit Ehrenamtlichen und die Diakonie am Herzen.

Von Rabenau war überzeugt von der strikten Trennung von Staat und Kirche und deshalb ein Gegner der Deutschen Christen. Diese kirchliche Partei stand für eine am Führerprinzip orientierte Kirche. Seiner Auffassung nach war der totalitäre Nationalsozialismus eine konkurrierende Ersatzreligion, was es für die Kirche erforderlich machte, sich ihm entgegenzustellen. Die Bekennende Kirche versammelte evangelische Christ*innen gegen Versuche einer Anpassung der Kirche an den Nationalsozialismus. Auch aufgrund seiner Bereitschaft zu einem klaren, öffentlichen Bekenntnis war von Rabenau von Anfang an eine bedeutende Persönlichkeit der Bekennenden Kirche in verschiedenen Funktionen. Mit diesem Selbstbewusstsein führte er seine Gemeinde nach und nach in die Opposition.

Pfarrer von Rabenau war u. a. Erstunterzeichner der Pfarrernotbunderklärung von September 1933, die sich gegen den von den Nazis erlassenen Arierparagraphen in der Kirche aussprach. Er begründete den Pfarrernotbund mit und nahm im Mai 1934 an der berühmten Barmer Synode teil. Auf dieser wurde die Barmer Theologische Erklärung, die sich mit dem Verhältnis von Kirche und Staat auseinandersetzt, von lutherischen und reformierten Kirchenvertretern beschlossen. Damit hatte sich ein Teil der Kirche faktisch deutlich gegen die Maßnahmen des nationalsozialistischen Staates positioniert.

Als Kirchen ab 1941 begannen, Jüdinnen und Juden von den Gottesdiensten auszuschließen, hieß von Rabenau sie weiterhin willkommen. Er hat Jüdinnen und Juden mit Lebensmitteln versorgt, sie für einige Tage bei sich aufgenommen und ihnen Verstecke vermittelt. Er begleitete Gemeindeglieder, die die Deportation erwarteten, seelsorgerlich und mit der Absicht, sie zur Seelsorge im Lager zu befähigen.

Seine Ablehnung der vollgültigen Ordination von Vikarinnen und seine offene Haltung zur Missionierung von Jüdinnen und Juden sind ehemals übliche Positionen, die sich in der Kirche verloren haben. Über von Rabenau wird auch berichtet, dass er ein konservativer Pietist mit patriarchalem Leitungsstil gewesen sei. Zugleich beeindruckt von Rabenaus herausragendes Engagement bis heute und soll nicht vergessen werden.

Er lebte bis zu seinem Tod in der Eisenacher Straße und blieb der Kirchengemeinde verbunden. Das Grab der Eheleute von Rabenau befindet sich bis heute auf dem Kirchhof der evangelischen Kirchengemeinde Alt-Schöneberg. Die Schriftstelle auf dem Grabstein lautet: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei (Joh 8,36). Sie liest sich wie eine Mahnung an die Nachwelt, sich nicht allzu schnell freizusprechen von der Verantwortung gegenüber der Mitschuld an dem Bösen, das damals in der Welt passiert ist.

Text: Pfarrerin Dr. Stefanie Sippel