Baugeschichte der Apostel-Paulus-Kirche

Die Apostel-Paulus-Kirche in Berlin-Schöneberg gehört zu den 38 Gründerzeitkirchen, die in einem Zeitraum von 25 Jahren in Berlin und den damaligen Vorstädten gebaut wurden. 1887 hatte der spätere Kaiser Wilhelm II., zum „Einsatz gegen die Verwahrlosung der Massen“ aufgerufen, um der „drohenden Gefahr von Seiten der Sozialdemokraten und des Anarchismus entgegenzutreten.“

Schöneberg war eine Gemeinde im Kreis Teltow vor den Toren von Berlin mit fast 15.000 nahezu ausschließlich evangelischen Einwohnern, als man gegen 1880 begann, eine neue Kirche zu planen. Zwar waren die Felder zwischen Schöneberg und Wilmersdorf noch nicht bebaut, aber schon fest verplant, sodass als Bauplätze nur der heutige Standort der Paul-Gerhardt- Kirche neben der Dorfkirche oder aber das Akazienwäldchen an der Ecke Grunewald- und Akazienstraße infrage kamen.

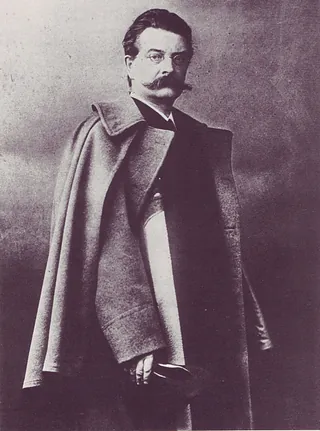

Der Hofbaumeister Franz Schwechten (1841 - 1924) war in Berlin berühmt als Industriearchitekt und war Architekt der noch nicht vollendeten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die sein erster Kirchenbau war. Ausgerechnet ihn wählte Kaiserin Auguste Viktoria aus, als sie um Rat gefragt wurde, da sich die Schöneberger wie üblich nicht auf einen Entwurf einigen konnten. Notgedrungen musste man den Entwurf akzeptieren, den man eigentlich ausgeschlossen hatte, weil der Eingang an der Grunewaldstraße liegen sollte. Auch traute man dem Architekten nicht zu, zwei Großkirchenprojekte gleichzeitig zu betreuen.

Man einigte sich. Schwechten bekam seine hochherrschaftliche Auffahrt mit dem Turm zur Grunewaldstraße, sodass man ihn in ganz Schöneberg sehen konnte, und die Gemeinde ein Joch mehr im Langschiff.

Am 29. Dezember 1894 wurde die Kirche in Anwesenheit des Kaiserpaares eingeweiht. Die Kaiserin spendete eine Altar- und eine Kanzelbibel. Die Kanzelbibel war übrigens nach dem 2. Weltkrieg gestohlen worden und wurde der Gemeinde wiedergebracht. Da die Kirchen der Gründerzeit die Spiritualität befördern wollten, um die der Kirche entfremdete Arbeiterklasse wieder anzuziehen, waren sie im Inneren dunkel, geheimnisvoll, farbig, eine Mischung aus Gotik und Renaissance. Zur Einweihung sah die Kirche farblich ähnlich aus wie heute, grau grundiert. Allerdings sind die drei großen Glasmalereien über den Emporen erst später eingehängt worden, und die Wandmalereien wurden erst nach Trocknen des Putzes um 1899 ausgeführt.

Text: Sibylle Suchan-Floß